![]()

“Sono la vittoria, l’avventura e la forza. Sono lo splendore di tutto ciò che risplende” (Bhagavad-gita X.36)

“ Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. Il guerriero non è chi combatte, perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero per noi è chi sacrifica sé stesso per il bene degli altri. È suo compito occuparsi degli anziani, degli indifesi, di chi non può provvedere a sé stesso e soprattutto dei bambini, il futuro dell’umanità” (Toro Seduto)

“Il buon guerriero non è aggressivo, il buon combattente non si lascia prendere dall’ira. Chi sa vincere non ha bisogno di dar battaglia, chi sa guidare gli esseri umani si mette al loro servizio” (Lao Tse)

“Devo studiare la politica e la guerra in modo che i miei figli abbiano la possibilità di studiare la matematica e la filosofia, la navigazione, il commercio e l’agricoltura, per poter fornire ai loro figli la possibilità di studiare la pittura, la poesia e la musica” (John Adams, 2° presidente degli Stati Uniti)

“Chi in cento battaglie riporta cento vittorie non è il più abile in assoluto. Chi non dà nemmeno battaglia e sottomette le truppe dell’avversario è il più abile in assoluto” (Sun-tzu)

“Finché la guerra sarà considerata una cosa malvagia, conserverà il suo fascino; quando sarà considerata volgare, cesserà di essere popolare” (Oscar Wilde)

In un momento chiave del celebre film “Patton, il generale d’acciao” (F.J. Schaffner, 1970), un memorabile George C. Scott passeggia per il campo di battaglia a combattimento finito: terra sventrata, carri armati bruciati, cadaveri. Volgendo lo sguardo a quello scempio, esclama: «Come amo tutto questo. Che Dio mi aiuti, lo amo più della mia vita».

James Hillman, celebre psicoanalista statunitense, sceglie proprio questa scena, tanto spiazzante quanto rivelatrice, per introdurre il provocatorio tema del suo libro “Un terribile amore per la guerra” (Adelphi, 2004).

Per Hillman la guerra è incontestabilmente una pulsione primaria e ambivalente della nostra specie, dotata di una carica libidica non inferiore a quella di altre pulsioni che la contrastano e insieme la rafforzano, quali l’amore e la solidarietà. Ne consegue che, se di quella pulsione non si ha una visione lucida, ogni opposizione ad essa sarà vana.

Superando la retorica degli adagi progressisti ispirati al principio della «pace perpetua» teorizzato da Kant, Hillman risale al carattere mitologico e arcaico di tale ambivalenza, riassunto nell’inseparabilità di Ares, dio della guerra, e Afrodite, dea della bellezza e dell’amore. Ricorrendo a dettagliati rapporti dal fronte, a lettere di combattenti, ad analisi di esperti in strategia – oltre che a tutti gli scrittori e a tutti i filosofi che alla guerra hanno tributato meditazioni decisive, da Twain a Tolstoj, da Foucault a Hannah Arendt – Hillman dimostra una scandalosa verità: più che un’incarnazione del Male, la guerra è in ogni epoca – lo dimostra la contiguità tra le descrizioni omeriche e i reportage dal Vietnam – una costante della dimensione umana. O meglio, troppo umana.

In “Anatomia della distruttività umana” (1975), Erich Fromm sostiene invece una tesi diversa. Partendo da un’analisi antropologica, psicologica e sociale, l’autore nota come in certi gruppi sociali primitivi la distruttività fosse praticamente assente, e anche laddove questa si manifestava, ciò avveniva come conseguenza di particolari circostanze ambientali, quali un eccessivo affollamento o la competizione per l’approvvigionamento di risorse primarie determinata da uno stato di carenza materiale. Si configurava quindi come una mera lotta per la sopravvivenza.

La guerra potrebbe dunque essere considerata un costrutto prevalentemente culturale, poiché sono gli schemi sociali e ambientali, ai quali più o meno coscientemente aderiamo, che ci portano a ritenere giusto che certi interessi, che spesso si fanno pretenziosamente assurgere al rango di valori, possano essere conquistati, difesi e propagati seminando morte e distruzione.

Così Lev Tolstoj spiega le ragioni della guerra:

“Quando la mela è matura e cade, perché cade? Perché gravita verso la terra, perché il picciuolo si atrofizza, perché è disseccata dal sole, perché si è fatta pesante, perché il vento la scuote, perché il bambino che è di sotto la vuole mangiare?

Niente è la causa.

Tutto questo non è che concomitanza di quelle condizioni in cui si compie ogni fatto vitale, organico, elementare.

E il botanico il quale ritiene che la mela cade perché il tessuto se ne è decomposto, o cose simili, avrà ragione quanto il bambino che, stando di sotto, crede che la mela sia caduta perché lui se la voleva mangiare e l’ha chiesto con una preghiera.

Così avrà torto e avrà ragione chi dirà che Napoleone è andato a Mosca perché lo voleva e che vi ha trovato la sua rovina perché Alessandro ne voleva la perdita, come avrà torto e avrà ragione chi dirà che una montagna che pesa milioni di libbre, ed è minata, è caduta perché l’ultimo lavoratore le ha dato l’ultimo colpo di piccone.

Negli avvenimenti storici, e in particolare nelle guerre, gli uomini cosiddetti grandi sono etichette che danno il titolo all’avvenimento e, come le etichette, meno che mai hanno rapporto con l’avvenimento stesso. Ogni loro azione, che ad essi sembra volontaria, nel senso storico è involontaria, e si trova legata a tutto il corso della storia ed è determinata da sempre. L’uomo vive consciamente per sé, ma serve come strumento inconscio per il conseguimento dei fini storici dell’umanità in generale. Quanto più in alto sta l’uomo sulla scala sociale, a quante più persone egli è legato, quanto più potere ha su altri uomini, tanto più evidenti sono la predeterminazione e la necessità di ogni suo atto” (L. Tolstoj, Guerra e Pace, 1869).

Uno studio di qualche anno fa condotto dallo psicologo A. Ciacci sulle origini della guerra (La Guerra, Homolaicus, tesi di laurea, 2004) sintetizza così le varie teorie sull’argomento:

“Nonostante la storia dell’uomo sia millenaria, l’umanità non sembra aver attraversato nessun periodo prolungato senza guerre.

La guerra, con i suoi orrori e le sue crudeltà, sembra appartenere al patrimonio genetico della specie umana. È un poema sulla guerra, quella fra Greci e Troiani, uno dei primi grandi libri della civiltà occidentale, l’Iliade, e anche oggi, che abbiamo ormai superato la boa del terzo millennio, la guerra divampa in varie parti del globo, guerre fra nazioni, ma anche guerre civili, interne ai singoli stati.

Eppure l’aspirazione alla pace fa ugualmente e da sempre parte dei sogni dell’uomo.

Perché allora l’uomo vuole il bene e fa il male? Perché la storia umana è un succedersi ininterrotto di atrocità, un “immenso mattatoio”, secondo la definizione datane da Hegel nella sua Filosofia della storia? Perché la guerra?

Freud rispose a quest’ultima domanda affermando che nell’uomo c’è un’ineliminabile spinta aggressiva e distruttiva, che solo l’incessante processo di civilizzazione può tentare di tenere a bada.

La guerra genera orrori, crudeltà, stermini agghiaccianti e inauditi, fuori della morale condivisa, ma si rivela spesso anche un’occasione in cui gli uomini mettono in mostra le loro qualità migliori: la fratellanza, il cameratismo, la solidarietà, la pietà, l’altruismo, la soccorrevolezza, il coraggio. Spesso nell’esistenza di un uomo la guerra costituisce un’esperienza unica, fortissima, indimenticabile, un’uscita da uno stato di innocenza infantile e dall’ipocrisia diffusa nella vita sociale collettiva.

E, ritornando nell’ambito della psicologia, talora possono affacciarsi alla ribalta della Storia, favoriti da un preciso contesto economico e culturale, leader animati da una volontà di potenza distruttiva, dalla personalità gravemente disturbata, capaci di convincere le masse, tramite la propaganda, della giustezza dei loro propositi. Di personaggi sanguinari e affascinanti allo stesso tempo, ne incrociamo di continuo, sfogliando qualsiasi manuale di Storia: Hitler, Stalin, Gengis Kahn, Caligola, Nerone, Tamerlano…

La guerra riconosce quasi sempre un meccanismo collaudato: un gruppo o una nazione si coalizzano contro un nemico esterno cui vengono attribuiti tutti i vizi e i difetti. Ci si purifica dei propri aspetti inaccettabili, uccidendo la vittima sacrificale.

E, spiace ammetterlo, per un imperscrutabile mistero della natura umana, persino persone colte e capaci di affetto autentico nei confronti dei propri familiari e della cerchia degli amici, riescono a macchiarsi di crimini infami nei confronti dell’umanità, si lasciano sedurre dal fascino della violenza. È il caso, per esempio, di molti gerarchi nazisti, affabili nella quotidianità, che leggevano buoni libri e ascoltavano buona musica, capaci poi di pianificare freddamente lo sterminio di esseri umani innocenti.

Anche alcune religioni sembrano predisporre gli animi alla guerra. Il monoteismo, ad esempio, unito a una interpretazione letterale dei testi sacri, favorisce una visione del mondo monoculare che sfocia, se non temperato, nell’intolleranza e nel fanatismo. La Storia è lì a testimoniarci degli orrendi massacri compiuti nei secoli nel nome di Dio.

I pacifisti sostengono che la guerra è diventata ormai nella coscienza evoluta uno strumento obsoleto nella risoluzione dei conflitti. E hanno sostanzialmente ragione. Purtroppo non riescono a dirci cosa dobbiamo fare, in concreto, se imperi o nazioni sono pronti ad annientarci senza pietà. E soprattutto, non è tacendo sugli aspetti oscuri della natura umana che si risolve il problema. Non è predicando un astratto e assai poco diffuso amore universale che si scacciano i fantasmi della guerra”.

Il simbolismo della guerra evoca fin dall’antichità l’immagine del flagello universale, del trionfo della forza cieca. Idealmente, tuttavia, ha come fine primario la distruzione del male, il ristabilimento della pace, della giustizia, dell’armonia, sia sul piano cosmico e sociale che su quello spirituale.

La figura del guerriero rappresenta senza dubbio un archetipo che dimora sia nell’inconscio collettivo di tutti i popoli che nell’inconscio individuale. Simboleggia il coraggio, l’integrità, la forza, la determinazione, la necessità di evadere dai confini che imprigionano l’anima e il bisogno di imparare a difendere e a proteggere il proprio ambiente. Evoca autodisciplina, fermezza e senso dell’onore. Spinge alla conquista, alla conoscenza, alla realizzazione di sé.

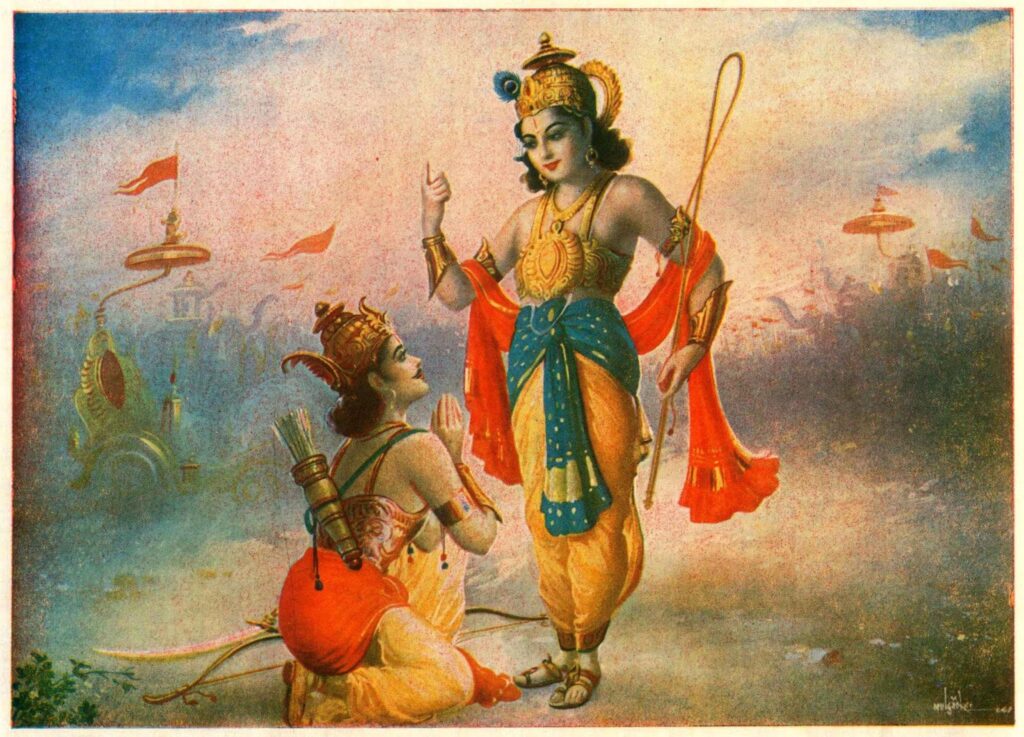

E forse è per questo che il testo sacro più popolare e amato della Tradizione Bhaktivedantica, la Bhagavad-gita, sceglie l’imminenza della guerra come sfondo su cui dispiegare il meraviglioso dialogo divino tra Krishna, il Signore Supremo, e Arjuna, il grande condottiero ed eroe, figlio di Pandu.

La narrazione si apre nel momento in cui il virtuoso guerriero Arjuna è in procinto di dare inizio alla battaglia di Kurukshetra, che durerà 18 giorni, durante la quale dovrà combattere e uccidere i membri della sua stessa famiglia, i suoi parenti, mentori e amici, schierati dalla parte dei malvagi Kaurava, usurpatori del trono di Hastinapura. Di fronte a questa prospettiva drammatica, Arjuna, colmo di compassione, si lascia prendere dallo sconforto e rifiuta di combattere.

Nel lettore, l’identificazione scatta spontanea: Arjuna è il guerriero che dimora dentro di noi, incarna le nostre debolezze, il nostro più profondo timore di ferire gli altri, fisicamente e affettivamente, il nostro attaccamento al passato, alla famiglia e alle convenzioni, i nostri sensi di colpa. E nello stesso tempo riflette il nostro desiderio di abbandono fiducioso a Dio, alla Vita, la nostra capacità di mettere al primo posto l’amicizia con il Divino e l’accettazione delle sue imperscrutabili Vie.

Per questa ragione, per tutta la durata dello scontro, Krishna si presta come auriga di Arjuna; ed è ad Arjuna, proprio per la sua purezza e nobiltà d’animo, che Krishna, prima della battaglia, rivela gli Insegnamenti della Bhagavad-gita.

Arjuna (il cui nome significa letteralmente “il puro”) è il terzo dei cinque fratelli Pandava: Yudhistira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva. In realtà è stato concepito da Indra (deva della folgore e divinità guerriera), dal momento che Pandu, legittimo erede al trono di Bharata, non poteva generare figli a causa di una maledizione.

Insuperabile nell’utilizzo delle armi e famoso per essere il miglior arciere del suo tempo, si distingue per lealtà, rettitudine e osservanza dei doveri morali e religiosi. Ma è soprattutto l’amicizia intima che lo lega a Krishna che lo rende invincibile e gli garantisce la vittoria in tutte le sue imprese.

Appartenente al comparto sociale degli Kshatriya, uno dei quattro varna costituito da amministratori e guerrieri deputati alla protezione della società, Arjuna conosce bene il codice d’onore del combattimento.

Nel secondo canto della Bhagavad-gita, Krishna lo appellerà con i nomi più diversi, ricordandogli in questo modo il suo ruolo, la sua identità, i suoi talenti e il suo dovere.

Partha, cioè “figlio di Pritha”.” Krishna vuole sottolineare il legame di parentela che Lo unisce ad Arjuna, perché Pritha è la sorella di Suo padre Vasudeva. Il figlio di uno ksatriya non deve mai rifiutarsi di combattere se vuole essere riconosciuto come ksatriya; Krishna non vuole che il Suo caro amico Arjuna sia considerato indegno del padre ksatriya, perciò, salito sul suo carro, è pronto a dargli i Suoi consigli. Ma se Arjuna non saprà trarre vantaggio dai consigli del Signore e abbandonerà la lotta, si macchierà di un atto infame. Krishna aggiunge quindi che questo comportamento di Arjuna può scusarsi adducendo la sua venerazione per il rispettabile Bhisma e per i suoi parenti, ma Krishna considera questa magnanimità una mera forma di debolezza” (Bhagavad-gita II.3. Commento di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada).

Kaunteya, cioè figlio di Kunti, l’eroica madre dei Pandava.

Bharata, discendente della dinastia di Bharata. Egli è l’erede di una grande stirpe, e ciò lo obbliga a eseguire perfettamente i suoi doveri. Non può quindi evitare lo scontro. ”Alla fine della vita dobbiamo morire per rinascere in un altro corpo, le cui condizioni sono determinate dalle attività compiute in questa vita. Così la ruota delle nascite e delle morti gira senza fine per colui che non raggiunge la liberazione. Ma la legge delle nascite e delle morti non incoraggia gli omicidi, i massacri e le guerre inutili, anche se talvolta, per preservare la legge e l’ordine nella società, l’uomo deve ricorrere alla violenza. La battaglia di Kuruksetra è inevitabile perché è desiderata dal Signore ed è dovere dello ksatriya combattere per la giusta causa. Perché Arjuna, che compie semplicemente il suo dovere, dovrebbe dunque essere terrorizzato o afflitto all’idea che la morte possa colpire i suoi parenti durante il combattimento? Non gli conviene infrangere il codice degli ksatriya col rischio d’incorrere nelle conseguenze nefaste che egli teme. Inoltre, non è mancando al suo dovere che potrà impedire la morte dei suoi familiari, senza contare la degradazione a cui si esporrebbe per aver scelto la strada sbagliata (Bhagavad-gita II.27. Commento di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada).

Purusa-risabha, migliore tra gli uomini. “Considerando il tuo dovere di ksatriya dovresti sapere che non esiste per te impegno migliore che combattere secondo i princìpi della religione; non hai quindi ragione di esitare” (Bhagavad-gita II.31). Commento di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: “Nel varnasrama-dharma è chiamato ksatriya colui che appartiene al secondo varna (Gruppo sociale), i cui componenti hanno il compito di amministrare lo Stato secondo i veri princìpi e proteggere gli altri esseri da ogni difficoltà. Il nome ksatriya deriva da ksat “aggredire”, e trayate “proteggere”. Un tempo lo ksatria era addestrato a combattere nella foresta, dove andava a sfidare una tigre e l’affrontava con la spada. La tigre uccisa veniva poi bruciata con tutti gli onori. Ancora oggi i re ksatriya devono imparare alla perfezione l’arte di combattere perché la violenza è necessaria talvolta per proteggere i princìpi religiosi. Il varnasrama-dharma, cioè il dovere specifico assegnato a ciascuno secondo le influenze materiali (i guna) che hanno determinato il suo corpo, è alla base della vera civiltà umana. Compiendo tutti i doveri prescritti dal varnasrama-dharma l’uomo giungerà a un livello superiore di vita”.

Maha-baho, dalle braccia potenti. “Krishna lo chiama ironicamente maha-bahu, “Arjuna dalle braccia potenti”, poiché, come ksatriya e valoroso combattente, Arjuna appartiene alla cultura vedica e deve continuare a seguirne i princìpi evitando ogni debolezza” (Bhagavad-gita II.26. Commento di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada).

Kuru-nandana, amato figlio dei Kuru. “Felici sono gli ksatriya cui l’opportunità di combattere si presenta naturalmente perché si aprono per loro le porte dei pianeti celesti” (Bhagavad-gita II.32).

Dhananjaya, conquistatore delle ricchezze. Krishna allude alle passate imprese di Arjuna per assicurare al fratello Yudhisthira l’opulenza necessaria alla celebrazione del sacrificio Rajasuya.

“Combatti per dovere, senza considerare gioia o dolore, perdita o guadagno, vittoria o sconfitta — così facendo non incorrerai mai nel peccato”, conclude lapidario Krishna (Bhagavad-gita II.38) e dopo aver ascoltato i Suoi Insegnamenti, Arjuna, alla fine del XVIII canto, risponde. “Mio caro Krishna, o infallibile, la mia illusione è ora svanita. Per la Tua grazia ho ritrovato la memoria. Ora sono determinato e libero dal dubbio, pronto ad agire secondo le Tue istruzioni” (Bhagavad-gita XVIII.73).

Una delle immagini più famose che ritraggono Arjuna lo raffigurano in piedi sul suo carro dorato (donatogli da Surya, dio del Sole) mentre brandisce Gandhiva, l’arco donatogli da Siva, oppure mentre soffia nella sua conchiglia. Krishna gli è accanto e, in qualità di auriga, tiene strette le briglie alle quali sono legati cinque cavalli bianchi. Tale raffigurazione ha una valenza simbolica e allegorica:

il carro è lo strumento dell’individuo, il suo corpo (grossolano, sottile e causale), lo strumento fisico attraverso cui può avvenire l’azione;

Arjuna è l’individuo, l’io cosciente dotato di libero arbitrio;

Krishna è la Coscienza, Dio, la Voce interiore;

i cinque cavalli corrispondono ai cinque sensi e permettono al carro di muoversi;

le briglie sono la mente, lo strumento attraverso cui esercitare il controllo sui sensi.

Da questo punto di vista, Arjuna diventa simbolo dell’anima che è stata completamente capace di arrendersi a Dio permettendoGli di agire attraverso di sé.

Arjuna era puro di cuore e la sua mente era rivolta a Dio. L’amicizia verso il Signore occupava il primo posto nella sua vita. Che si trovasse a casa o in battaglia, Arjuna non aspirava ad altro che all’amore e alla protezione di Krishna.

Nella Bhagavad-gita (9.29) Krishna dice ad Arjuna: “Non invidio e non favorisco nessuno. Sono imparziale con tutti, ma chiunque Mi offra un servizio con devozione vive in Me; egli è un amico per Me come Io sono un amico per lui.”

Nella Tradizione Bhaktivedantica, i sentieri della devozione sono nove:

1) l’ascolto delle glorie di Dio

2) il canto delle lodi di Dio

3) l’incessante ricordo del nome del Signore

4) la preghiera rivolta al Signore

5) il servizio ai piedi di loto del Signore

6) il servizio al Signore nel ruolo di servitori

7) l’adorazione del Signore con fiori ed incenso

8) l’amicizia

9) la resa

Contemporanemanete amico e devoto del Signore, Arjuna diede al mondo la dimostrazione che l’amicizia con Dio è una delle strade maestre che portano alla vittoria e alla liberazione.

La Bhagavad-gita ci ricorda che “Ovunque si trovi Krishna, il maestro di tutti i mistici, là si trova Arjuna, l’arciere supremo, e là senza dubbio regneranno anche opulenza, vittoria, straordinara potenza e moralità” (Bhagavad-gita XVIII.78).

Caterina Carloni